谭老师地理工作室

每天每条优质推文

【第一章宇宙中的地球】

1. 天体系统层次:全星系-银河系(河外星系)-太阳系-地月系

2、地球上生命存在的条件:

稳定的日照条件

更安全的宇宙环境

由于太阳与地球距离适中,表面温度适宜(平均气温15度)

由于地球的质量和体积适中,地球可以吸引大气层形成大气层(主要是氮气和氧气)

液态水的形成和存在

三、太阳活动对地球的影响:

(1)太阳活动的迹象:太阳黑子、耀斑

(2)影响:影响电离层,干扰短波无线电通信; 产生“磁暴”现象和“极光”现象; 影响地球的气候。

4、地球自转的地理意义:

昼夜交替:昼夜半球的分界线——暮色线(圆)——与赤道的交点时间分别为6点和18点——太阳高度为0度——黄昏圆圈所在平面与太阳光线垂直;

当地时差:东部早,西部晚,经度每相差15度1小时。

沿地球表面水平移动的物体的偏转:在赤道处不偏转,在北半球向右偏转,在南半球向左偏转。 偏转力随纬度增加而增加。

五、地球公转的地理意义:

(1)昼夜长短的变化:

北半球夏半年,阳光直射北半球。 北半球各个纬度的白天更长,夜晚更短。 纬度越高,白天越长,夜晚越短。 夏至——北半球各纬度白昼长度达到一年中的最大值,北极圈及其以北地区出现极昼现象。

北半球的冬季,阳光直射南半球。 北半球各纬度的夜晚较长,白天较短。 纬度越高,夜晚越长,白天越短。 冬至——北半球各纬度白昼长度达到一年中最小值,北极圈及其以北地区出现极夜现象。

春分和秋分,太阳直射赤道,全世界昼夜长度相等,各12小时。

赤道全年昼夜均等。 南半球的情况与北半球相反。

(2) 中午太阳高度的变化:

同时,中午太阳的高度从太阳直射点向南北两侧逐渐减小。 夏至时,太阳直射北回归线,中午太阳高度从北回归线向南北两侧逐渐降低。 此时,北回归线及其以北的所有纬度地区都达到了一年中的高峰。 南半球各纬度均达到最大值,最小值。 冬至日,太阳直射南回归线,中午太阳高度从南回归线向南北两侧逐渐降低。 此时,南回归线及其以南各纬度达到年内最大值,北半球各纬度达到全年最小值。 春分和秋分时,太阳直射赤道,正午太阳高度从赤道向两极递减。

(3)四个季节的变化(昼夜长短和中午太阳的高度随季节变化,使太阳辐射有季节变化,形成四个季节)北半球的季节划分: 3月、4月、5月为春季,6月、7月、8日为夏季,9、10、11日为秋季,12、1、2日为冬季。

6、地球的球体结构以地表为界分为内球体和外球体。

(1)根据地震波(纵波、横波)的特点,将地球内圈分为地壳、地幔、地核三个圈。 地壳主要由岩石(火成岩、沉积岩、变质岩)组成。 上地幔的软流圈是岩浆的来源。 地核主要由铁和镍材料组成。

(2)外圈:大气圈、水圈、生物圈。

【第二章自然地理环境中的物质运动与能量交换】

1.岩石分为三类:

岩浆岩(岩浆上升、冷却、凝固)

沉积岩(在外力的风化、侵蚀、搬运、堆积、固结成岩作用下形成的岩石)

变质岩(变质作用)。 从岩浆到形成各种岩石,三大类岩石可以相互转化,进而生成新的岩浆。 这种运动变化过程就构成了地壳的物质循环。

2、地表形态变化的内外力因素(地质作用):

(1)内力——能量来自于地球本身,主要是地球内部的热能,表现为地壳运动、岩浆活动、变质作用等。 造成地面不平整。 地质构造的类型有褶皱(背斜和向斜)和断层(地垒和地堑)。

(2)外力——能量来自地球外部,主要是太阳能和重力。 使不平坦的地面变平。 表现为风化、侵蚀、搬运、堆积、固结成岩作用。 水蚀地貌(V型山谷)、堆积地貌(冲积扇、冲积平原、三角洲); 风蚀地貌(风蚀洼地、蘑菇)、风沙地貌(沙丘)。

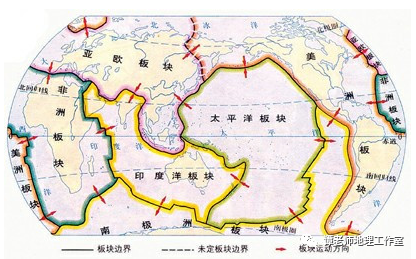

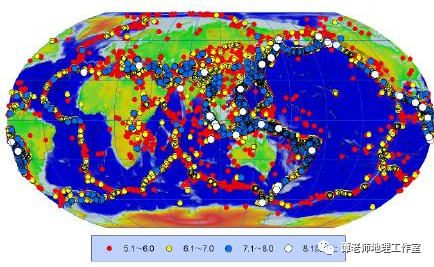

3、六大板块名称:

欧亚板块、非洲板块、印度洋板块、太平洋板块、美洲板块、南极洲板块。 一般来说,板块内部,地壳相对稳定,两板块交界处是地壳较为活跃的区域。 火山和地震也集中在板块的交界处。 生长边界——板块断裂的地方,通常形成裂谷和海洋。 灭绝边界——板块碰撞的地方,通常形成山脉和海沟。

4、大气加热过程:太阳辐射(短波)、大气减弱、地面增温、地面辐射(长波)、大气增温、大气辐射(长波)、大气反向辐射(保温效应)

(1)大气对太阳辐射的减弱作用:

吸收性:有选择性,臭氧吸收紫外线,水蒸气和二氧化碳吸收红外线。 吸收很少的可见光。

反射:云和较大的尘埃颗粒。 云的反射效果最为显着。

散射效应:空气分子或微小灰尘阻止部分太阳辐射到达地面。

(2)大气对地面的隔热作用:

大气吸收地面辐射并产生大气逆辐射(大气辐射定向到地面),将部分热量返回地面。 云层越厚,大气逆辐射越强。

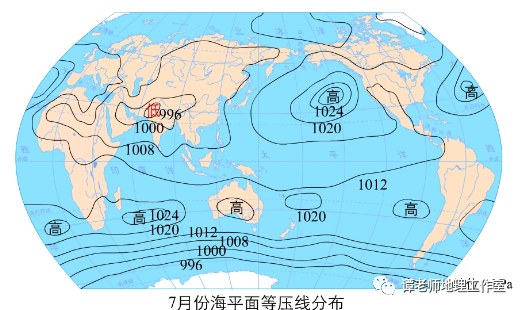

5、世界表面附近有7条气压带(高低压交替分布)和6条风带。

(1)低纬度环流:

赤道低压带:受热作用形成,气流汇聚上升,易成云致雨,形成雨带。 常年受其控制,形成热带雨林气候(东南亚亚马逊平原、刚果盆地、马来群岛)

副热带高压带:由于动力作用而形成,气流在纬度30度以上积聚下沉,形成无雨带(东亚季风区除外)。 其控制的地区常年形成热带沙漠气候(北非撒哈拉水沙漠、西亚撒哈拉水沙漠)沙漠、北美美国西部沙漠、南美智利沙漠、秘鲁西部沙漠、澳大利亚大沙漠)

信风带:从副热带高压吹向赤道低压的气流,在北半球右侧成为东北信风,在南半球左侧成为东南信风。

(2)中纬度环流:

副极地低压带:来自低纬度的暖空气与来自高纬度的冷空气相遇并上升时形成。 形成了温带雨带。

中纬度西风带:从副热带高压吹向副极地低压区的气流,在北半球为右旋西南风,在南半球为左旋西北风。 习惯上称为西风。 它常年控制的地区在大陆西海岸形成了一条温带。 海洋性气候。 (西欧、北美西部如加拿大温哥华附近、南美洲南端安第斯山脉西侧、澳大利亚南端及新西兰塔斯马尼亚等)

(3)高纬度环流:

极地高压带:由于热作用而形成,冷空气下沉,形成无雨带。 但由于极地气温较低,蒸发量较少,极地地区是降水量大于蒸发量的地区,属于湿润地区。

极地东风带:从极地高压带吹向副极地低压带的气流,在地转偏转力的作用下,北半球向右偏转成为东北风,南半球向左偏转成为东北风。变成东南风。

(4)气压带、风带的移动: △移动原因:随着太阳直射点的移动而移动。 △移动方向:就北半球而言,一般夏季向北移动,冬季向南移动。

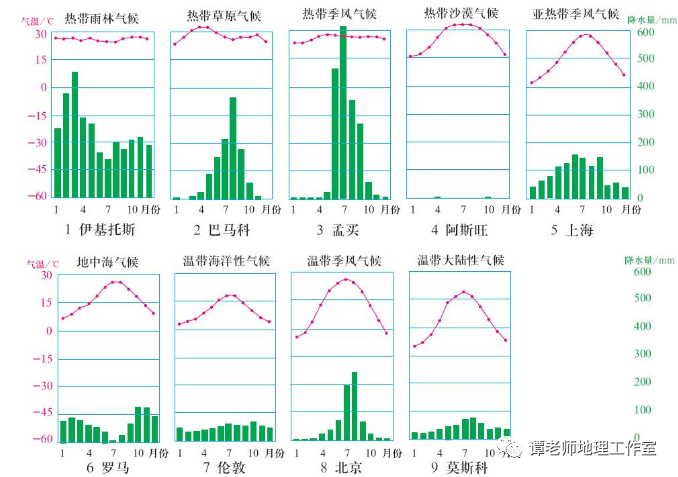

(5)单一气压带或风带作用形成的气候类型:热带雨林气候(赤道低压带)、热带沙漠气候(副热带高压带)、温带海洋性气候(中纬度西风带)。

(6)气压带、风带运动形成的气候类型:热带草原气候(夏季受赤道低压带控制,冬季受低纬信风带控制)、地中海气候(夏季受副热带高压带控制)夏季和冬季中央风带)。 受西风带控制)。

6、常见天气系统:锋面系统(冷锋、暖锋、准静止锋)、气旋(低压)和反气旋(高压)、锋面气旋。 旋风分离器为低压,低压系统在实际大气中常有一个从中心向某一方向延伸的低压槽,在低压槽上形成锋面系统。 前端和旋风分离器是一体的(高压系统不是)。

7.水循环

(1) 类型:

海陆大环流(大环流)、陆地环流(小水)、海洋环流(大水)

(2) 各链接名称:

蒸发、降水、水汽输送、地表径流、地下径流、渗透、植物蒸腾作用

(三)含义:

它不断地补充和更新陆地水,再生水资源,塑造地表形态,连接四大圈层。

8. 洋流:

(1)类型:按成因分为风海流、密度流、补偿流; 按其性质分为暖流和寒流。

(2)分配:

△中低纬度——以副热带为中心的海洋环流,北半球顺时针流动(与半球反气旋方向一致),南半球逆时针流动(与南半球反气旋方向一致) )。

△中高纬度地区(主要是北半球)——以副极地地区为中心的海洋环流。

△南半球西风漂流,全球最强寒流。

△北印度洋季风流——夏季自西向东流动,冬季自东向西流动(夏季紧随冬季逆转)。

(三)影响:

对气候的影响:暖流使气温升高、增湿(西欧海洋性气候的形成是由于北大西洋暖流的影响); 寒流起到降温除湿的作用(澳大利亚西海岸的维多利亚沙漠、塔卡马沙漠的形成与西澳大利亚寒流和沿海的秘鲁寒流有关)

对海洋生物的影响——渔场分布:寒暖流的交汇给鱼类带来了丰富多样的食物。

△北海道渔场——日本暖流与奇伦德洋流的交汇处。

△纽芬兰渔场——拉布拉多寒流与墨西哥湾流的交汇处。

△北海渔场——由北大西洋暖流与高纬度南流冷水交汇而成。

△秘鲁渔场——上升的补偿流使得深层海水泛滥,将硅酸盐带入深海,导致浮游生物大量繁殖,而浮游生物也是鱼类的饵料。

对海洋污染的影响:有利于污染物扩散,加速净化; 但同时也扩大了污染物的范围。

对海洋运输的影响: 下游——航行速度快; 逆流——航行速度缓慢。

【第三章地理环境的完整性和区域差异】

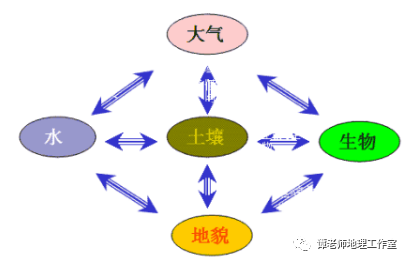

1、地理环境包括自然地理环境和人文地理环境。 自然地理要素包括气候、水文、地貌、生物、土壤等要素。

(1)气候变化不断改变地球上的水圈、岩石圈和生物圈。 生物对地理环境的作用归根结底是由于绿色植物的光合作用。 (2)生物在地理环境形成中的作用:连接有机世界和无机世界,促进化学元素的迁移; 改造气氛,将原来的气氛逐渐进化成现在的气氛; 改变水圈以影响水体的组成; 改造岩石圈促进岩石的风化和土壤的形成,深刻改变了地理环境。 环境创造了生物,生物又创造了现在的环境。因此,生物是地理环境的生物,也是地理环境的塑造者。

(三)地理环境各要素相互联系、相互制约、相互渗透,形成地理环境的整体性。 例如:我国西北内陆——由于距离海洋较远,潮湿的海洋空气难以到达,形成干燥的大陆性气候——河流不发达,多为内陆河流——气候干燥流水作用弱,物理风化和风力显着,形成了大片戈壁和沙漠,植被稀疏,土壤发育不良,有机质含量低。

2、地理环境区域分异规律:

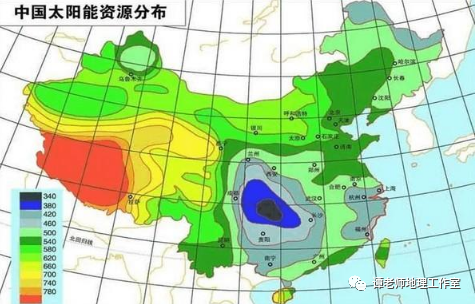

(1)从赤道到两极的区域分异(纬度地带性):受太阳辐射从赤道到两极减少的影响——自然带沿着纬度变化(南北)方向有规律地更替,这种分异是基于热时。 例如:赤道附近是热带雨林带,随着纬度的增加,两侧有稀树草原带和热带沙漠带。

(2)从沿海到内陆的区域分异(经度地带性):受海洋和陆地分布的影响,自然景观和自然地带从沿海到大陆内部有规律的分异。 这种分化是以水为基础的。例如:中纬度地区(尤其是北半球中纬度地区)从沿海向内陆出现:森林带-草原带-荒漠带

(3)山地垂直区域分异:在高寒地区,随着海拔高度的变化,从山麓到山顶的水热条件有很大差异,从而形成垂直的自然带。 例如:对于赤道附近的高山,从山麓到山顶看到的自然带与从赤道到两极的水平自然带类似。

【第四章自然环境对人类活动的影响】

1、聚落的形成与地理环境的关系可以体现在以下形式:

平原地区地形较为完整、开阔、平坦,聚落呈圆形或不规则多边形,规模较大; 山区聚落分布在河谷沿岸或相对开阔的低地。 谭老师地理工作室综合整理,例如:我国汾河、渭河流域城市分布。 世界上大多数大城市都位于平原上。 平原地区的区位优势是:地势平坦,土壤肥沃,易于耕种,有利于交通四通八达,节省建设投资。 也有不适合城市发展的平原。 例如:在热带地区,低地闷热,城市大多分布在高原上。 最著名的是巴西,其城市并不位于亚马逊平原,而是位于巴西高原。

2、地形对交通线路分布的影响:

选择公路路线时应避开不利地形。 地势平坦地区交通网络密度较高(建设成本低、工程量小),而山区、丘陵地区交通网络密度较低(建设成本高、工程量大)。

3、全球气候变暖有利于农业生产:高纬度地区气温上升最大,农作物生长期延长,产量增加。 然而,全球变暖对农业生产不利:

在中纬度半湿润、半干旱地区,如果降水量不变,气候变暖会加速土地蒸发,降低土壤湿度,导致农作物产量下降。 对工业生产也有一定的影响。 气温上升将减少高纬度地区供暖能耗,并显着增加低纬度地区制冷能耗。

4. 自然资源的定义:

人类直接从自然界获取并用于生产、生活的物质和能源。 它包括气候资源、土地资源、水资源、生物资源、矿产资源。 自然资源是人类文明和社会进步的物质基础。 例如:能源利用对于生产力的发展有着巨大的促进作用。

△木柴是主要能源——社会生产力水平很低。

△18世纪,煤炭是主要能源——社会生产力显着提高。

△20世纪50年代以后,石油成为主要能源,极大地促进了生产的发展。

5、常见的自然灾害有洪水、干旱、台风、暴雨、寒潮、沙尘暴、暴风雪、地震、火山、山体滑坡、泥石流等。 了解其发生的主要原因和危害。

自然地理学40个容易出错的知识点

1、使用指向校准方向时,指针始终指向北方,无法指示其他方向。

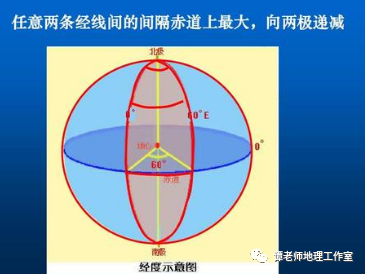

2、在经纬度网络地图上,必须按照“经线表示南北方向,纬线表示东西方向(取短弧)”的规则确定方向; 不能简单地按照“北上、南下、左西、右东”的规则来确定。 方向,但当经纬度图上的经纬度都是直线时,也可以用这个定律来确定方向。

3、转换比例尺时,要特别注意实际距离与地图上距离的统一。

4、在等高线图上判断河流流向时,应注意等高线的弯曲方向与河流的流向相反。

5、计算当地时间和地区时间时,首先要注意北京时间(北京当地时间)和北京时间(东八区的地区时间,东经120°当地时间)的时差; 其次,我们要判断两个地方的区别。 两者的东西位置关系决定了时差是加还是减(东加西减); 第三,注意是否跨越国际日期变更线(向东跨越日期变更线,日期将减1天;向西跨越日期变更线,日期将增加1天)。

6、判断晨线和晚线的前提是地球自转方向和昼夜分布:沿地球自转方向,晨线以东为昼半球;沿地球自转方向,晨线以东为昼半球; 傍晚线以东是夜间半球。

7、计算经纬图上两点之间的最短距离时,需要主要取经过两点的大球面圆上的下弧进行计算。

8、注意正午太阳高度角与太阳高度角的差异。 正午太阳高度角是特定时刻(当地时间12:00)的太阳高度角。 太阳高度与影子长度的关系:太阳高度越大,影子越短; 否则,影子越长。

9、解读照度图和统计图时,应注意利用图中的各种信息进行综合分析:照度图中的早晚线、太阳的直射纬度、昼夜的中央子午线半球; 统计图中的水平线。 坐标名称和纵坐标名称、正值和负值、线的高程等。

10. 请注意,北半球和南半球有相同的月份和相反的季节。 例如,七月份,北半球是夏季,南半球是冬季。

11、注意地球轨道上近日点(1月初)和冬至(12月22日左右)、远日点(7月初)和夏至(6月22日左右)的差异。

12、在理解热力循环原理时,要注意从影响气压高低的因素来分析气压的分布规律。 气压的高低与海拔有关:近地面的气压总是高于同一地点的气压,而近地面的气压高低又与近地面的气压有关。 相反。

13、现实生活中分析中风与等压线关系时,要注意区分近地面和高海拔:近地面必须考虑摩擦力,风向与等压线斜交; 在高海拔地区,一般不考虑摩擦力,风向与等压线平行。 ; 随着高度的增加,风向与等压线的夹角逐渐减小。

14、分析气压带和风带的季节运动时,要注意季节判断和太阳直射点的位置:当太阳直射北回归线附近时,北半球为夏季,赤道低压带位于更北端; 当太阳直接照射到北回归线附近时,就是夏天。 北半球正值冬季,赤道低压带位于南侧; 当太阳直射赤道时(春分和秋分),赤道低压一般以赤道为中心,南北对称分布。

15、南亚西南季风是由气压带和风带的季节性运动形成的,即南半球的东南信风向右偏转越过赤道,而不是由气压带和风带的季节性运动形成。陆地和海洋之间的热特性。

16、长江中下游梅雨与江淮准静止锋有关,夏旱受副热带高压控制。

17、解读锋面图时,应注意锋面的倾斜方向始终朝向冷气团一侧; 画冷锋和暖锋的简单图时,要注意三角形和半圆的凸出方向,即始终指向前方,冷锋指向暖气团的一侧,暖锋指向一侧指向冷气团的侧面,它们的方向也可以代表峰的运动方向。

18、判断气候类型时,注意根据气温最高和最低的月份来判断南北半球——7月最高气温在北半球,1月最高气温在南半球。

19、分析气候类型分布格局时,应注意气候类型分布的特殊性。 例如,热带雨林气候主要分布在赤道两侧。 但有些地方很特别。 例如澳大利亚东北部、马达加斯加东部、巴西东南部都远离赤道。 热带雨林气候的形成与东南信风迎风坡度和暖流的影响有关。

20、玄武岩和花岗岩的主要区别:玄武岩是岩浆喷出地表后冷却凝固形成的岩浆岩石,花岗岩是岩浆侵入岩石缝隙时在地表下冷却凝固形成的岩浆岩石。

21、风化与侵蚀的区别:相对而言,风化是一种静态破坏作用,主要破坏因素是风等; 侵蚀是一种动态破坏作用,主要破坏因素有流水、风、海浪等。

22、六大板块中,亚洲的阿拉伯半岛和印度半岛属于印度洋板块,中南半岛属于欧亚板块,红海位于非洲板块和印度洋板块的交界处,而安第斯山脉南部是由美洲板块和南极板块碰撞形成的。

23、“背斜谷”,从地形上看,是已被侵蚀成山谷的山脊,但从地质结构上看,仍属背斜。

24、黄土高原是风积而成的,但黄土高原上的万千沟壑是水蚀形成的。

25、注意断裂与断层的区别:断裂是指岩层沿裂隙断开,但断裂面两侧岩层不发生明显位移; 断层是指断裂面两侧岩层发生显着位移的地质构造。

26、利用等值线图判断河流与地下水供应关系时,应注意两者的海拔高度和水位; 河水水位高,河水补给地下水; 地下水位高,地下水补给河水; 地下水是由河水供给的。

27. 对于主要靠雨水补给的河流来说,洪水季节并不总是在夏季。 例如,地中海气候区有冬汛期,温带海洋气候区全年降水丰富。

28、注意河流与等高线的关系来判断湖泊的性质——咸水湖还是淡水湖; 等高线向湖边弯曲,说明该湖海拔较高,湖水流出,一般为淡水湖; the contour line faces away from the lake Curved, indicating that the lake is low in altitude and filled with river water, usually a saltwater lake.

29. When analyzing the vertical regional differentiation of mountains, we should pay attention to judging the northern and southern hemispheres——the northern slope of the southern hemisphere is rich in heat, and the distribution of natural zones is high; the southern slope of the northern hemisphere is rich in heat, and the distribution of natural zones is high.

30. Pay attention to the difference between subtropical evergreen broad-leaved forest belt and subtropical evergreen hard-leaved forest belt in distribution area and corresponding climate type: subtropical evergreen broad-leaved forest belt is mainly distributed on the east coast of the mainland, corresponding to subtropical monsoon climate; subtropical evergreen hard-leaved forest belt Mainly distributed on the west coast of the continent, corresponding to the Mediterranean climate.

31. Pay attention to the difference between the North Sea fishing grounds (Western Europe) and the Hokkaido fishing grounds (Japan). The difference between the reasons for the formation of Peruvian fishing grounds (formed by upwelling) and the other three major fishing grounds (formed by the intersection of cold and warm currents).

32. The relationship between natural resources, water resources, and climate resources should be clearly distinguished—water resources and climate resources are cross-relationships, and both belong to natural resources.

33. Energy and energy resources are two different concepts: energy includes energy resources and secondary energy, etc.; energy resources only refer to some of the natural resources that can provide energy. The two are the relationship of containment and contained.

34. There is no wind in the center of the typhoon, and downdrafts prevail. However, the wind force near the center of the typhoon is generally above level 12, and violent storms often occur.

35. Although typhoons and hurricanes are both tropical cyclones, it should be noted that there are differences in the areas where they occur – typhoons are tropical cyclones in the northwest Pacific; hurricanes are tropical cyclones in the Atlantic and Indian Oceans.

36. The relationship between drought disaster and precipitation: drought disasters are not the most severe in areas with low precipitation. Drought disasters mainly affect crops and are affected by the relationship between supply and demand. The precipitation in northwest my country is much less than that in North China, but North China has a large demand for water, so drought disasters in North China are more severe than in Northwest China.

37. There is a difference between the greatest cold wave damage and the strongest cold wave force: the greatest cold wave damage is mainly to crops, usually occurring in late autumn and early spring; the strongest cold wave force generally occurs in winter.

38. The two concepts of earthquake magnitude and intensity should be distinguished: an earthquake has only one magnitude, but it can have multiple intensities. Generally speaking, under the same conditions in the same area, the intensity is directly proportional to the magnitude.

39. Volcanoes and earthquakes are not without their benefits: volcanic ash and volcanic eruptions often form fertile soil, and seismic waves can be used to study the internal structure of the earth.

40. Landslides and debris flows are both geological disasters. The biggest difference between the two is that debris flows require a large amount of moisture, while landslides do not require a large amount of moisture, but excessive moisture will aggravate the occurrence of landslides.