当孤独成为整个社会的“症状”时,“想想陶渊明和段毅夫的经历。虽然时代环境不同,但陶渊明构想的桃花源不正是段毅夫构想的宇宙游乐场吗?” ?没有人能把它从他们手中夺走。” 一个舒适的地方。 我们每个人都需要找到自己的安慰。”(本文首发于南方人物周刊)

晚年,段逸夫回到祖国,在长城留影(段逸夫自传《我是谁?》/图)

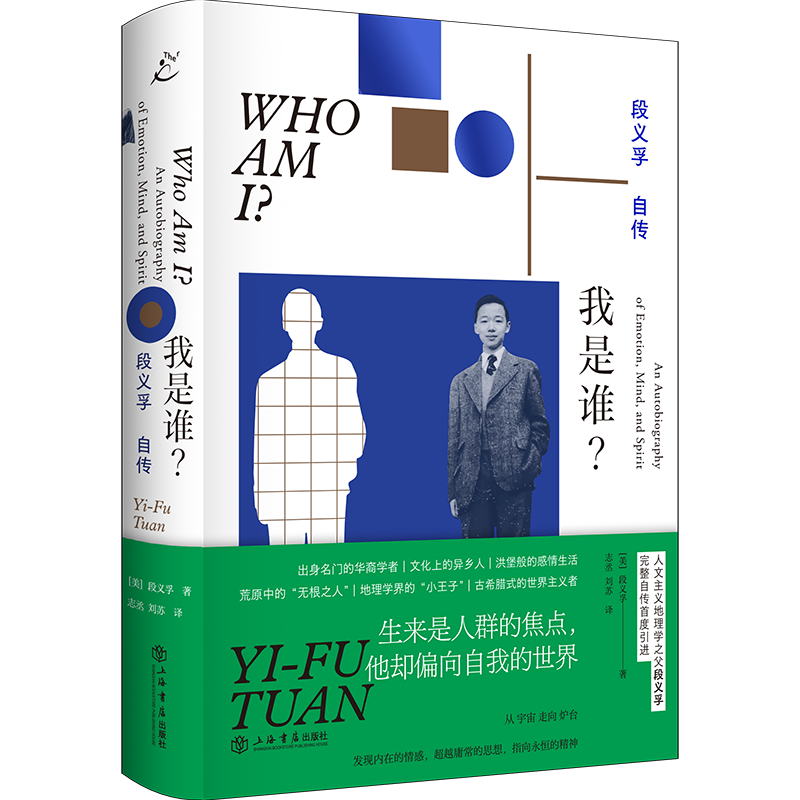

2023年8月,地理学家段义孚逝世一周年,他的自传《我是谁?》中文版出版。 这位一生有过多次移民经历的学者在开篇就说:“从很多意义上来说,我是一个无根之人。 我年轻的时候,从来没有在一个地方住过超过五年。”

段义夫1930年出生于天津,幼年生活在重庆。 早年随外交官父亲段茂兰出国,访问过澳大利亚、菲律宾等地。 1951年进入美国伯克利大学攻读研究生,1957年获得博士学位。后来成为美国艺术与科学学院和英国皇家科学院院士,是人文科学的奠基学者。地理。 2022年8月10日,段毅夫在美国去世,享年92岁。

(段毅夫自传《我是谁?》/图)

六十多岁时,段义孚在自传中回顾自己的一生,“我的‘家’改变了一座又一座城市——天津、南京、上海、昆明、重庆、堪培拉、悉尼、马尼拉、伦敦、牛津、巴黎、伯克利、布卢明顿、芝加哥、阿尔伯克基、多伦多。在社交上,我同样无助,而且一直单身。家庭是一块可移动的老土,是一个人成长的基础,而我却一无所有与它有关。它没有机会。”

“作为一个找不到根源的人,我生来就是要审视自己的。” 段毅夫写道。

他在自传中,轻描淡写地提到了自己亲眼所见的世界大事,仿佛那是他在办公室工作时窗外的白噪音:战时的重庆,晚上睡不着觉时,他穿过主室,给父亲的同事和朋友写信。 周恩来就是其中之一。 20世纪50年代美国反越战运动期间,他继续在校园学习,发现自己不适合数学。 他只是淡淡地带着他们经历了战争、磨难、游历多国、身份转变。

当他那一代的地理学家专注于逻辑实证主义的空间分析时,段先生对人与环境之间的情感联系感兴趣,从而创造了人文地理学。 他最著名的学术著作《爱的土地》影响了西方学术界。 它以人类的生存为核心,解释了客观地理环境与人的主观气质之间的关系。 “逃避现实”起源于他去迪士尼梦幻世界主题公园时想到的逃离,而幻想世界的普遍性可以延伸到农田和城市。 在《制作宠物》中,他探讨了嬉戏统治的心理学,这是一种导致人类饲养宠物的特定权力方式。

人们常常避而不谈的情感话题,如逃避、依赖、恐惧等,在段毅夫的作品中得到了大胆、深思熟虑、广泛的诠释。 “我的方法是描述性的。目的是指出、比较和澄清,提出重新观察世界的可能方法,而不是分析和解释并得出明确的结论。” 在他的研究中,他探索了人类对地方依恋的本质。 对自然和景观的态度中存在着恐惧的因素,以及在日益撕裂的空间中形成的世界观和自我意识。

2012年,段毅夫获得地理学最高奖沃特林·路德国际地理奖时,评委指出段毅夫超越了客观判断,揭示了传统社会科学模式中的多层次主观性,并提醒大家批判思考关于我们认为理所当然的想法和生活。

在《逃避现实》中,他表示自己写这本书有两个主要目的,即提供一种关于自然和文化的不寻常且富有成效的视角,同时他希望用这本书来说服读者,“尤其是那些读了太多悲观文学的读者会意识到,我们已经拥有了太多的好东西,即使这些好东西并不十分可靠。

然而,在他的自传中,当他审视自己时,疑虑和不确定感增加了,“我是一个逃避现实的人吗?我是否经常把自己置于一束光下,表达人性最乐观的一面?” 一部分,也提醒身边那些时刻关注事物阴暗面的有学问的人:这个世界上还有美好美好的事物吗? 事实上,我也不知道,谁知道呢?”

“面对前所未有的变化和不可预知的未来,孤独或许是段毅夫或我们这个时代人不可避免的命运。” 研究段毅夫的学者、华东师范大学地理科学学院教授叶超说。 以下为叶超专访。

(段毅夫自传《我是谁?》/图)

对地球的爱和无根,宇宙是游乐场

南方人物周刊:《失地》、《浪漫地理学》等地理学著作读起来有一种超然的感觉,而他的自传《我是谁?》 《》表现出漂泊、无根、疏离,这与他的学术作品有很大不同。 您在阅读自传时感受到这种差异吗?

叶超:我想这也是我的一部分感受。 写作或许是他排解孤独的一个非常重要的方式。 问自己“我是谁”对每个人来说也是一种启发。 尤其是在这样一个快速城市化和社会快速变化的时代,过去二十年我们面临的压力和剧变是前所未有的。 在物质层面,人类正在走向以科技为代表的更高级文明阶段; 在心理层面上,人们变得越来越孤独,很难理解别人,也很难被别人理解。 人们的心情往往难以形容,孤独已经成为整个社会的“症状”。

我觉得段毅夫首先是对这种孤独感敏感,然后用专业而精准的表达将其结合起来。 至少从他的言语和作品来看,我认为他在某种意义上找到了自己的寄托。 比如,沙漠是他热爱的自然景观,也是他对家乡复杂的理解。 由于他的敏感、想象力和诗意,他甚至把宇宙当作游乐场。

段毅夫1951年6月牛津大学毕业照(段毅夫自传《我是谁?》/图)

南方人物周刊:他在自传中多次谈到自己缺乏亲密关系以及敏感和脆弱。 这种个人经历如何影响他对环境的看法?

叶超:通过他的书我们也可以发现,他其实很渴望亲情、友情甚至爱情,但同时他又是一个非常害羞、敏感甚至脆弱的人。 当他还是个孩子的时候,他就觉得父母偏爱他的哥哥或弟弟。 事实上,他的父母还是很爱他的。 他出生和成长的1930年代到1950年代的20年是中国最动荡的时代,所以这种外在的无家可归、动荡不安的感觉与他独特的敏感脆弱的思想碰撞,他从一开始就受到了培养。 独特的思想种子。

由于段义夫的父亲是一名外交官,他从小就接受了国际化的教育。 与同龄孩子和绝大多数中国人相比,他小时候就能够接触到很多世界级的东西。 此外,在不同的国家学习和生活后,他本人在不同的环境中感到孤独,甚至抑郁。 但或许这些环境也激发了他的潜力和才华,促使他寻求超脱,超越那些束缚他的地方,做得更多。 从广义或抽象意义上思考,即什么是人类的家园,人与场所的关系是什么,场所如何影响人? 这些问题是地理学的核心。

南方人物周刊:这本书不仅是一本自传,而且与他后来出版的《人文地理学:意义的个体追求》、《去》一起构成了理解人地关系形成过程的一套书。家”。 人与土地的关系是如何形成的?

叶超:其实根据他的爱好和天赋,读大学、读研究生应该选择哲学,但他觉得哲学太抽象了。 他想要依靠真正的知识来回答有关生命意义的问题。 或者“我是谁?”的问题他选择了地理,地理上的很多东西都是看得见、摸得着的。 你可以具体地感受到土地、地貌、风景,但你无法抽象地谈论它的意义。 进入地理学后,他深受现代地理学奠基人德国地理学家洪堡的影响。 洪堡、利特尔等人提出地理学是研究“地球作为人类家园”的学问。 我相信这对段毅夫来说是一个非常猛烈的冲击。 因为他最初挣扎的就是“小家庭”。 至少从他的描述来看,这个家庭给他一种疏离感。 但当他通过地理发现地球作为人类的家园时,他有了更加超然的寄托和价值追求。

地点、空间、景观、环境与人们的情感、价值观之间的密切联系,是过去地理学不太重视的事情。 传统地理学研究客观地理环境,类似于互联网词条。 打开它,你可以看到一个地方的经纬度、地形、气候、GDP、人口等。 它可能有用但很无聊。 段毅夫希望发现人与地方之间的真正联系,包括情感、价值观和文化。 因此,他和一群志同道合的地理学家创立了人文地理学。 这与传统的“客观”地理学不同。

我认为他通过地理解决了他最关心的问题。 他的问题不是每个人的问题。 他从自身出发,从自己的经历中提炼出核心的东西,试图用一系列论文来回答自己的问题,但却产生了扩散效应。

这张照片拍摄于1940年或1941年初,当时逸夫一家正准备从重庆搬到澳大利亚。 图中,段毅夫挤开弟弟(右一),以引起母亲更多的关注。 他离母亲很近,轻轻靠在母亲的身上,这个位置本该属于弟弟(段逸夫自传《我是谁?》/图)

回避和恐惧是人们所处环境中固有的

南方人物周刊:地理学家经常讨论迁徙以及如何将一个地方改造成良好的栖息地,但段义夫关注的是逃避、依赖、恐惧等人们回避的情感话题。 他的研究的特殊性 性在哪里?

叶超:恐惧、回避本来就是心理问题。 它的独特之处在于心理学问题与地理学的紧密结合。 他的风格,就像书法或其他艺术作品一样,很难复制或复制。 但研究特殊性时,首先要看到共性。 段逸夫实际上考虑的是一个普遍的事情。 人们往往对地方有一种恋情,这是一种稳定的情感纽带或联系。 但地方本身正在发生变化,加上社会变迁,比如战争、瘟疫、饥荒、经济衰退等,此时与地方热爱相对应的情结就是人们对地方的逃离。

逃避的一个重要部分来自于恐惧,对饥饿、洪水、瘟疫的恐惧,甚至对某种文化的恐惧。 当人受到压力时,他们会想逃到另一个地方。 这是一种本能或权利。 这也和我们刚才讨论的主题有关。 其实,最深的孤独,就是无处可逃。 当段义孚研究恐惧景观和逃避现实时,他涵盖了古今中外的人类。 事实上,他要研究的是一个普遍性的问题,其中恐惧和逃避是最重要的两个方面。 人类心理与场所和空间密切相关,他想对这个问题进行深入、系统的探索。

南方人物周刊:段毅夫在《土地爱》序言中说,“环境问题本质上是人文问题,我们首先要了解自己,如果不实现自我了解,就不可能提出长远的目标”。长期且有效的解决方案。” 当我读到关于自然的非虚构作品《消失的飞蛾》时,作者麦卡锡也说了类似的话,说我们必须唤醒人们对自然的情感和记忆,才能保护它。面对频繁出现的极端天气,人文地理学对今天有什么启示?

叶超:《情缘情结》序言里的这句话我在看的时候也被重点突出了。 这个非常重要。 了解环境并不是了解客观事物,因为人就在环境中。 段毅夫强调,首先要认识自己。 人与环境之间存在着密切的互动关系。 无法想象我站在环境之外发号施令,即使是出于保护的原因。

环境一方面滋养我们,另一方面又限制、约束我们,甚至在某种意义上惩罚我们。 环境的一系列变化对人来说是好还是坏,并不是一个道德或价值判断的问题。 我们植根于环境之中,因此我们清楚地认识自己的最终目标是了解自然或社会环境与我们之间的关系。 只有明确了这个关系,我们才能谈环境保护或治理。

我到西方去研究。 西部一些县的群众说,我们县没有工业,缺乏发展潜力。 事实上,有的县旅游资源丰富,但缺乏发展意味着旅游业无法给当地带来更多的财富。 这是一个矛盾。 地方经济发展和环境保护实际上是非常难解决的问题。 你必须深刻的了解这个地方的人是什么样的,这个地方是一个什么样的地方。 只有深入了解自己和他人,才能真正了解环境或自然的变化。

南方人物周刊:客观化会导致对环境的看法非常简单明了,就像说要做大保护就做大保护,说要做大开发就做大发展。 长期以来被忽视的一点是,环境或自然不仅与我们的生产、生活有关,人们在其中还要处理情感问题。

叶超:你刚才提到的问题正好说明了人文地理学的重要性。 人文地理学首先把地球视为人类的家园。 家这个词表示什么? 人内在于地理环境或自然之中,并与之有着密切的联系。 二是探索人和地方之间的情感、价值观和文化联系的具体过程和复杂动态。 这种家的感觉和追求的精神对于“无根”的现代人来说将变得越来越重要。

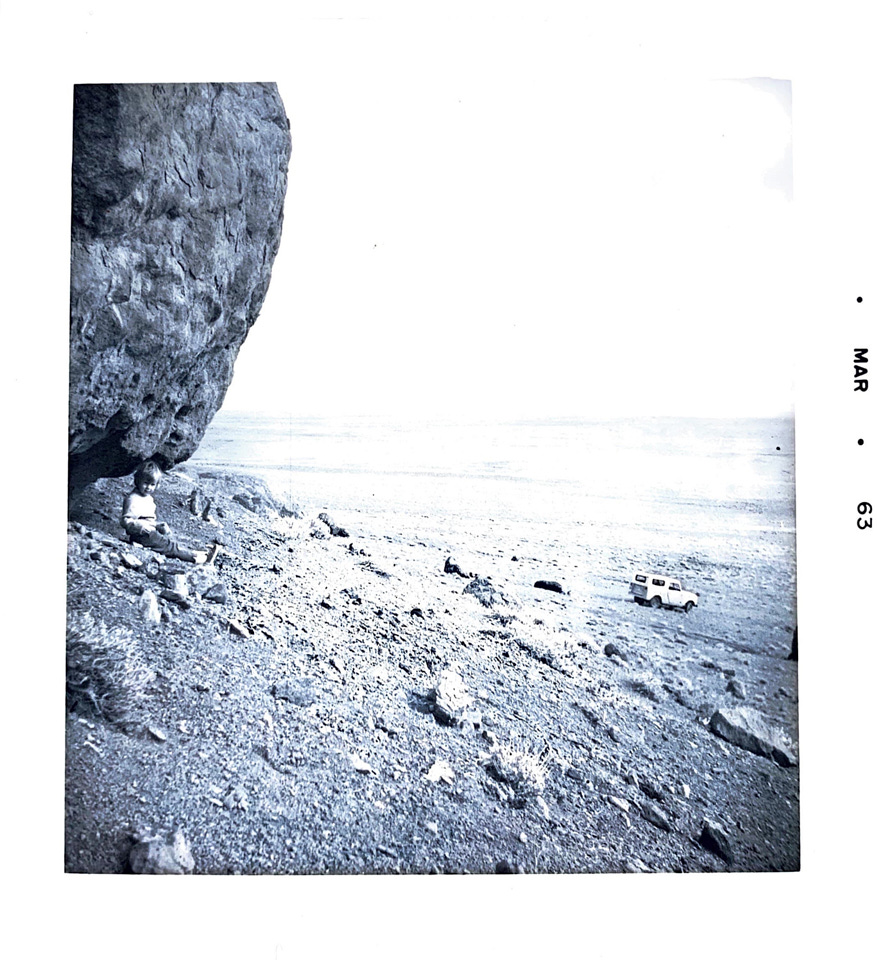

1963年2月,段义夫和妻子哈里斯在美国新墨西哥州希普罗克附近进行野外考察。 哈里斯的大女儿莎拉坐在巨石旁边。 段义孚的皮卡车在照片右侧,追不上哈里斯家族的汽车(段义孚自传《我是谁?》/图)

陶渊明的桃花源与段毅夫的宇宙游乐场

南方人物周刊:但无论是对爱情的稳定执着,还是恐惧与逃避,这些年来,人类对于情感的感受似乎并没有发生根本性的改变。

叶超:是的,你注意到了吗? 这是现代人最大的矛盾。 工业革命和科技革命将人类带到了前所未有的水平,但人类的情感、人类的思想、或者人类对过去或其他人的记忆并不完全匹配技术的快速发展。 有时候,随着科技的进步,人们的情感和精神也越走越远。 两者的不匹配是我们现在面临的最大问题。 系统被夹在中间。 如果系统能够很好地协调两者就好了。 如果系统不能很好地协调,就会面临很大的危险。

人文地理学不一定能为我们提供明确的答案,但我认为至少有一点是明确的,那就是人们必须关注和面对人的情感、场所和空间之间的联系问题。 问你是谁,并不是在一个小房间里问,而是在与周围环境、与环境中的其他人不断相遇、碰撞、冲突的过程中问。 想想陶渊明和段毅夫的遭遇。 虽然时代、环境不同,但陶渊明笔下的桃花源,与段毅夫笔下的宇宙游乐场,不正是一样吗? 没有人能夺走他们的“家园”。 我们每个人都需要找到自己的“舒适之地”。

南方人物周刊:人文地理学在现代地理学思想中的地位是什么? 人文地理学是当今地理学界的主流吗?

叶超:至少是一个流派,是一股不可忽视的力量。 它不仅影响地理,还影响城市规划、建筑、文学、艺术等学科或领域。 主流或多数是正确的方向吗? 从数量上看,人文地理学虽然不是当今的主流,但却是我们研究地理学的一个非常重要的基础。 无论你是自然地理学家还是人文地理学家,这是一个应该理解和坚持的核心概念。

南方人物周刊:近年来,国内关于段毅夫的讨论越来越多。 为什么? 他所研究的人与地的关系在后全球化时代有什么新的意义?

叶超:20世纪80年代,人文地理学大四的李绪丹翻译了段毅夫的文章,但他承认自己看不懂。 到了20世纪90年代,大家开始通过一些零星的翻译接触到段毅夫的作品。 2000年以后,段义孚的文章陆续被翻译,但数量不是太多。 五年来,段义孚的大量作品被翻译,包括这本自传。 从翻译的角度来看,段先生著作的中译本在地理学家中排名第二,第一名是另一位地理学家大卫·哈维。

当中国的城镇化和社会经济发展还没有达到一定阶段时,段毅夫研究的很多问题还没有引起国内的共鸣。 然而,比如,随着社区里养宠物的人越来越多,他的《造宠》就进入了人们的视野。 他的其他书也类似。 段先生的研究对于人们现在所面临的孤独和压力具有前瞻性和预见性。由于每个人的敏感度不同,他们提供的样本就显得更加重要。 他给我们留下了很多思想遗产,其中最重要的就是走向人文世界。

我们不必成为段义孚,我们不能也不必成为段义孚,但每个人都可以尝试学习和理解他的人文地理学。 理解自我与他人、人类与地方之间的密切联系对人类至关重要,也是每个人的必修课。 人文地理学不一定能解决所谓的实际问题,但它是一个极好的起点。