在全球氣候變化、生物多樣性喪失和自然資源過度開采等問題日益嚴重的背景下,生態保護紅線制度被越來越多國家和地區所接受。它是一個劃定在重要自然區域或生態系統之內的保護區,旨在保障這些區域的完整性、功能性以及其對當地生物多樣性的支持。以下我們將進一步探討生態保護紅線及其實踐案例。

生態保護紅線:環境政策中的基石

保護核心區域

首先,生態保護紅線是根據現有的科學研究成果和管理需求來劃定的,它包括了野外動物棲息地、植物種群分布範圍以及其他重要的自然資源。這些核心區域不僅具有高保育價值,也為周邊地區提供了生命力。

管理與規制

其次,通過設立生態保護紅線,可以有效控制人類活動對敏感環境造成的破壞。此舉不僅有助於維持原生的生物群落平衡,更能夠減少污染物排放和土地侵占帶來的人為干擾。

公共參與與教育

再者,加強公眾意識,使更多人了解到環境保护之重要性,是推廣生态保护红线制度不可或缺的一環。在此基础上,通过开展相关教育活动,如户外教学、环保讲座等,可进一步增强公众对于环境保护红线意义认识,从而促进社会共同参与到环境保护中来。

中国实践案例分析

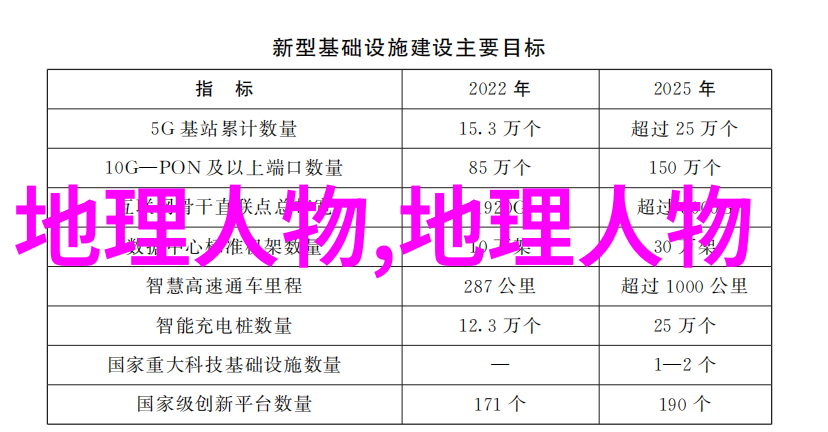

中国作为世界上人口最多的大国,其面临着严峻的环境压力。在这方面,中国政府已经开始采取一系列措施来应对这些挑战,其中之一就是实施“山水林田湖”的綜合管理法,以确保所有地区都能够实现可持续发展,并逐步建立起一个更加完善的地理空间规划体系。这体现了国家对生态系统整体健康状况进行综合评估与管理的决心。

例如,在云南省,由于该省拥有丰富且独特的地理景观及生物多样性资源,因此政府设立了一系列国家级自然保护区以维护这些区域内珍稀动植物及土壤质量。这类似于国际上的“世界遗产”概念,但更侧重于当地社区居民参与其中并从中受益,这种模式称为“人类活动与自然界共存”。

此外,在长江三峡大坝建设期间,一直存在关于水文治理与湿地保存之间权衡的问题。为了解决这一问题,当局不得不重新审视并优化整个区域内的水资源分配方案,同时还需加强湿地面积恢复工作,以减缓农业开发对湿地退化带来的影响。这反映出中国政府在处理经济发展与环境保护之间关系时所展现出的谨慎态度。

结语

總結而言,“給地球穿上綠色的衣裳”並非空談,而是需要各國政府、企業乃至民眾共同努力的事情。在中國,這一任務已經開始展開,並且正朝著一個更加清潔、綠色、高效率社會前進。而為達成這一目標,不斷創新發展新的技術方法,以及加強國際合作,都將成為未來全球戰略之一致追求方向。

标签: 地理人物